Herbert Lamboy

- Alter:

- 20 Jahre

- Geburtsort:

-

Irmtraut (27.05.1922)

Gebiet: Wiesbaden - Todesort:

- Stuttgart (17.04.1943)

- Todesursache:

- Enthauptung

- Nationalität:

- Deutschland

- Zuordnung:

- Hingerichtete

Finster drohend steht die Guillotine im Lichthof des Stuttgarter Justizgebäudes vor dem zwanzigjährigen Verurteilten an jenem frühen Morgen des 17. April 1943. Irgendwann innerhalb der letzten drei Tage ist dem gebürtigen Westerwälder Herbert Lamboy die bevorstehende Vollstreckung der Todesstrafe für 5 Uhr angekündigt worden. In dieser Zeit haben ihn Gefängnisbeamte verschärft bewacht und ihn morgens zur Hinrichtung geführt. Scharfrichter Johann Reichhart ist mit seinen drei Gehilfen zur Enthauptung von insgesamt elf Verurteilten von München nach Stuttgart angereist. Im Richtraum warten der Leiter der Vollstreckung (in diesem Fall ein Heeresrichter), ein Sanitätsoffizier sowie der Verwaltungsamtmann August Gundel als Urkundsbeamter, der den eingetretenen Tod drei Tage später beim Standsamt anzeigen wird. Auch der katholische Standortpfarrer im Nebenamt Dr. Karl Fröhlich ist gegenwärtig. Die Mitwirkung eines Geistlichen ist bei Hinrichtungen zu dieser Zeit zwar generell auf ein kurzes Gebet begrenzt worden, allerdings ist die Anwesenheit bei Vollstreckungen im Zuständigkeitsbereich der Wehrmacht noch erlaubt. Von Fröhlich hat Lamboy zuvor die heiligen Sterbesakramente erhalten.

Der Leiter der Vollstreckung verliest die Urteilsformel und die Bestätigungsverfügung, bevor er Reichhart, der die Richtstätte zuvor kontrolliert hat, den Auftrag zur Exekution erteilt. Für den letzten Blick auf den freien Himmel dürfte der junge Todeskandidat keinen Sinn mehr gehabt haben. In Gedanken wird er vielleicht bei seinen Eltern gewesen sein. Beim Gewinn des großen Loses hätte er – so sein Wunsch 1941 – gern ein »schönes kleines Haus [gekauft], das würde [er dann seinen] Eltern zur Verfügung stellen.« Die Gehilfen bringen ihn, dessen Leben kaum begonnen hat, auf der Richtbank in die richtige Position und halten ihn fest. Einer bedeckt dem Verurteilten die Augen. Reichhart ist mit dem Stuttgarter Fallbeil, das bereits seit 1857 in Betrieb ist, alles andere als zufrieden, da es mittlerweile in seiner Treffsicherheit beeinträchtigt ist. Dennoch erfüllt er auch an diesem Tag die Erwartungen. Um 5.28 Uhr – so die Todesurkunde – scheidet Herbert Lamboy mit einem dumpfen Schlag aus dem Leben.

Für seine Tätigkeit wird der Scharfrichter 60 Reichsmark, seine Gehilfen nochmals den gleichen Betrag erhalten. Genau einen Monat später wird das Gericht der Kommandantur der Befestigungen Eifel und Saarpfalz in Kaiserslautern über die Vollstreckung und Zahlung der Sondervergütung in Kenntnis gesetzt. Aufgrund seines Todesurteils vom 31. März 1943 musste der noch minderjährige Soldat Herbert Lamboy wegen Fahnenflucht sein Leben lassen. Ein Gnadenerweis war am 8. April durch jenen Generaloberst Friedrich Fromm abgelehnt worden, der Monate später dadurch bekannt wird, dass er Stauffenberg nach dem gescheiterten Hitler-Attentat erschießen lässt. Einen Tag nach dem von Generalleutnant Schimpf gegebenem Befehl zur Vollstreckung, am 14. April, war Lamboy von Landau ins Untersuchungsgefängnis Stuttgart überführt worden, wo er in der quälenden Aussicht auf das Schafott über sein bisheriges Leben nachgedacht haben wird.

Schwierige Jugend

»Herbert hatte eine schwache Seite, wo er nichts dafür konnte«, schrieb seine Mutter Wilhelmine, die am 21. Januar 1943 die letzte Nachricht von ihrem Sohn erhalten hatte, später an den Stuttgarter Standortpfarrer. Und in der Tat gab es einige Brüche in der Biografie, die am 27. Mai 1922 im Westerwald begann. Der Sohn des Maurers Gustav Lamboy aus Westernohe und der Hausfrau Wilhelmine geb. Duchscherer aus Limburg wuchs die ersten Jahre mit zwei Brüdern im beschaulichen Dörfchen Irmtraut auf. »Ich wurde streng erzogen«, erinnerte er sich 1941. Seine Angehörigen hätten aber immer gut zu ihm gestanden. In der Dorfschule sei er ein durchschnittlich guter Schüler gewesen mit einer Vorliebe für Zeichnen und Erdkunde. Die Volksschule beendete Lamboy dann in Limburg, wohin die Familie im Oktober 1933 gezogen war.

Trotz markanter katholischer Prägung gehörte Herbert 1934 bis 1939 auch der Hitler-Jugend an. In der »Einfachstschule« der Deutschen Arbeitsfront, die er 1936/37 besuchte, weil keine Lehrstelle in Aussicht war, wurde er auch ideologisch geprägt, bewunderte »sämtliche hohe Persönlichkeiten des Heeres«. Der naturverbundene Jugendliche las den »Nassauer Boten« und die »Illustrirte Zeitung«, betrieb auch Sport im Rudern und Kunstradfahren, zeigte Geschick im Zeichnen und in Schlosserarbeiten. Vielleicht auch aufgrund seiner Vorliebe für sein Motorrad wäre er gern Schlosser geworden. Nach einer abgebrochenen Gärtnerlehrer wurde er Bürogehilfe bei den Reichsautobahnen, wo er zum ersten Mal auf die schiefe Bahn geriet. Möglicherweise benötigte er trotz befriedigender materieller Ausstattung Geld, um das Motorrad zu unterhalten und als recht starker Raucher Zigaretten zu kaufen.

Wegen Diebstahls und Unterschlagung im Wert von 22 RM wurde er im September 1937 vom Jugendrichter in Limburg verwarnt. In der neuen Arbeitsstelle in Runkel geriet er im Folgejahr nach eigenen Angaben »unter schlecht[e] Kameraden«, mit denen er in ein Warenlager einbrach. Das Jugendgericht Runkel verurteilte ihn im April 1938 zu zwei Monaten Gefängnis auf Bewährung, von der er aufgrund von Hitlers allgemeinem Gnadenerlass vom 9. September 1939 amnestiert wurde. Zwischenzeitig hatte er sich freiwillig zum Westwall gemeldet und war deshalb vom Reichsarbeitsdienst befreit worden. Nach kurzer Beschäftigung in der Maschinenfabrik Scheid in Limburg arbeitete Herbert Lamboy ab November 1939 in der Farbmühle der ebenfalls dort ansässigen Firma Korkhaus.

Schon im Folgemonat wurde er wiederum wegen Diebstählen von insgesamt gut 12 RM aus den Spinden der Arbeitskameraden festgenommen. Weitere zur Last gelegte Einbrüche und Diebstähle von wenigen Reichsmark beim Färber Wolter, in der Verkaufsbude des Händlers Kriegel und in der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, die sich im selben Haus wie die elterliche Wohnung befand, wurden von ihm zunächst eingestanden, später aber widerrufen. Auch bei der Untersuchung seines Geisteszustands in der Universitätsnervenklinik Marburg gab Lamboy gegenüber dem Sachverständigen Dr. Klaus Conrad an, »daß er auf der Polizei so lange geschlagen und drangsaliert worden sei, bis er die ihm vorgehaltenen Taten eingestanden habe.« Selbst das Gericht kam zu der Einsicht, dass der »leicht zu beeinflussen[de]«Jugendliche unter Einwirkung des Polizeioberwachtmeisters Lotz Straftaten eingestanden habe, die er in Wahrheit nicht begangen haben konnte. Auf Beschluss des Amtsgerichts Limburg vom 13. Dezember 1939 wurde er zur Abwendung der Untersuchungshaft für zehn Monate zur vorläufigen Fürsorgeerziehung ins Landesaufnahmeheim Idstein überwiesen. Er arbeitete in dieser Zeit bei Landwirt Wilhelm Stoll in Eschenau. Das Amtsgericht verurteilte den »intelligent[en], schlagfertig[en]« Jugendlichen mit »rege[r] Fantasie« dann im Oktober 1940 wegen des eingestandenen Diebstahls an seinen Arbeitskameraden zu zwei Monaten Gefängnis.

Die Dienstverpflichtung bei den Röchling‘schen Eisen- und Stahlwerken in Wetzlar mit einem Monatseinkommen als Dreher und Tieflochbohrer von 25 bis 30 RM wurde mit dem Strafantritt im oberhessischen Jugendgefängnis Marienschloss in Rockenberg ab dem 13. Februar 1941 hinfällig. Aufgrund seiner kräftigen Statur und robusten Gesundheit wurde Lamboy dort zur Gefängnisarbeit im Quarzitsteinbruch Köppern eingeteilt, wo er durchschnittlichen Fleiß zeigte und erst in der letzten Phase der Haftzeit, die am 6. April 1941 endete, in den Leistungen nachließ.

Ein Jugendlicher an der Front

Am 3. Oktober 1941 erfolgte der Einzug zur Wehrmacht zu einem Infanterie-Ersatz-Bataillon nach Verdun. Auch hier knüpfte der 19-Jährige an seine Fehltritte an. Am 25. Februar 1942 verurteilte ihn das Gericht seiner Dienststelle zu vier Monaten Gefängnis wegen militärischen Diebstahls. Nach Ausweis der »Kriegs-Kriminalstatistik für die Wehrmacht« waren solche Strafbarkeiten allerdings keine Seltenheit, sondern fielen im ersten Quartal 1942 mit insgesamt 7430 angeklagten und abgeurteilten Delikten innerhalb des Heeres generell am stärksten ins Gewicht. Womöglich sollte sich Lamboy mit seiner anschließenden Versetzung zu einem Infanterie-Regiment nach Russland »unter härtesten Lebens- und Arbeitsbedingungen […] im Kampfgebiet der Ostfront unter Feindeinwirkung« bewähren, wie es in einer 1943 verteilten Übersicht zum Wehrmachtsstrafvollzug formuliert war, die wohl eine gängige Praxis beschrieb. Ostwärts Sasere in Russland erlitt Lamboy am 2. August 1942 einen Durchschuss am linken Oberarm. Vom Hauptverbandsplatz brachte man ihn über ein Kriegslazarett zur Kranken-Sammelstelle in Minsk. Im September gelangte er von Warschau ins Reservelazarett Bad Schandau. Im selben Monat wieder kriegsverwendungsfähig, kam er zunächst zu einem Infanterie-Ersatz-Bataillon nach Arlon in Belgien und schließlich zur 4. Kompanie des Panzer-Grenadier-Ausbildungsbataillons 104 nach Landau/Pfalz.

Nach Kenntnis der NSDAP-Kreisamtsleitung Limburg-Unterlahn war Lamboy für den aussichtslosen Einsatz in Afrika vorgesehen, was ihn schließlich zur Desertation bewogen haben mag. Das Todesurteil bezöge sich dann gemäß den »Richtlinien des Führers und Obersten Befehlshabers der Wehrmacht für die Strafzumessung bei Fahnenflucht« (1940) auf die »Furcht vor persönlicher Gefahr«, wobei in der kritischen Kriegsphase zudem die abschreckende Wirkung von Bedeutung war, »um die Mannszucht aufrechtzuerhalten.« Da die Unterlagen des Militärgerichts nicht mehr erhalten sind, kann man nur spekulativ vermuten, ob er wie andere Deserteure mit gefälschten Wehrmachtsfahr- und Urlaubsscheinen, Marschbefehlen und Dienstreiseausweisen, falschen Uniformen und Rangabzeichen, mit Wehrmachtskraftwagen, Zug oder Fahrrad möglicherweise wochenlang auf der Flucht war.

Todesurteile wurden von der Wehrmacht zunächst überwiegend selbst durch Erschießen vollstreckt. Angesichts der Zusammensetzung des Ersatzheeres mit Landesschützen und Rekruten vereinbarte man mit Vertretern des Reichsjustizministeriums im Januar 1943, dass die Justiz der Wehrmacht Richträume, Guillotinen und Scharfrichter zur Verfügung stellte, damit diese selbst dort die Vollstreckung durch Enthaupten durchführen konnte. Im Monat von Lamboys Verurteilung wurden insgesamt 287 Todesurteile im gesamten Kriegsheer verhängt. Die Leichen der am 17. April 1943 in Stuttgart Hingerichteten wurden anschließend der Universität Tübingen zur anatomischen Verwertung – in Lamboys Fall für mikroskopische Zwecke – überlassen und abschließend in der Abteilung X des Stadtfriedhofs Tübingen bestattet.

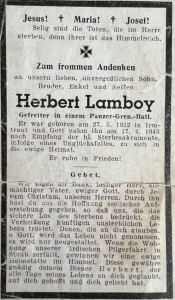

Herbert Lamboys früher Tod war mit Sicherheit nicht das Ergebnis eines »Unglücksfalles«, wie die Angehörigen im Sterbezettel verständlicherweise die wahren Hintergründe schamhaft zu verhüllen suchten. Der noch minderjährige junge Mann zählt vielmehr zu den Opfern des NS-Unrechtstaates, dessen Schicksal gerade aktuell vor allem junge Menschen bewegt – in Zeiten eines neuen Kriegs in Europa. Oberstufenschüler am Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur widmeten sich an den Projekttagen im Juli 2024 seiner Biografie, um ein Erinnerungsobjekt zu entwerfen, das in seinem Geburtsort Irmtraut an Lamboy erinnern könnte. Im Limburg wird sicherlich ein weiterer Stolperstein zu seinem Gedenken verlegt werden.

Gastautor Dr. Markus Müller, Nister, September 2024

Quellen

- Archiv der Ortsgemeinde Irmtraut, Fortschrittsbuch der Volksschule, Nr. 836: Herbert Lamboy.

- Archiv des Katholischen Militärbischofs, Sammlung Werthmann, Nr. II/1.975.

- Bundesarchiv, B 563-1 KARTEI/L-1072/333.

- Bundesarchiv, B 563-2 KARTEI/3061.

- Bundesarchiv, B 563-2 KARTEI/7683.

- Bundesarchiv, R 3001/21315.

- Bundesarchiv, R 3001/25020.

- Bundesarchiv, R 3001/144303.

- Bundesarchiv – Militärarchiv, RH 13/15.

- Bundesarchiv – Militärarchiv, RH 14/33.

- Bundesarchiv – Militärarchiv, RH 14/60.

- Bundesarchiv – Militärarchiv, RH 53-7/v. 233a

- Bundesarchiv – Militärarchiv, RW 2/346: Kriegs-Kriminalstatistik für die Wehrmacht für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 1942. Berlin 1942. 10. Heft.

- »Gnadenerlass des Führers und Reichskanzlers für die Zivilbevölkerung. Vom 9. September 1939«, in: Reichsgesetzblatt Nr. 177, 1939, 14. September 1939, S. 1753 f.

- Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, H 18 Rockenberg GP, Nr. 2567.

- ITS Digital Archive, Arolsen Archives, Kartei der verstorbenen Verfolgten (überwiegend französische Zone, auch Franzosen in anderen Zonen), 2.3.3.3/78113042.

- ITS Digital Archive, Arolsen Archives, Personenstandsurkunden Westzone allgemein, Ordner „0360“, 2.2.2.2/76794156.

- »Richtlinien des Führers und Obersten Befehlshabers der Wehrmacht für die Strafzumessung bei Fahnenflucht vom 14. April 1940«, in: Reichsgesetzblatt Nr. 181, 1940, 16. Oktober 1940, S. 1353.

- Staatsarchiv Ludwigsburg, EL 335 Bü 68, lfd. Nr. 22.

- Staatsarchiv Ludwigsburg, EL 902/20 Bü 79227.

- Staatsarchiv München, Staatsanwaltschaften 14143.

- Stadtarchiv Limburg/Lahn, Einwohnerkartei, Herbert Lamboy.

- Stadtarchiv Stuttgart, Sterberegistereintrag 2074/1943.

- Sterbezettel 1943, Privatbesitz Peter Heinrich Herbert Lamboy, Weiterstadt.

- Universitätsarchiv Tübingen, 174/37.

Literatur

- Dachs, Johann, Tod durch das Fallbeil. Der deutsche Scharfrichter Johann Reichhart (1893–1972), Regensburg 22012.Kroener, Bernhard R., »Fromm, Friedrich«, in: NDB-online, veröffentlicht am 01.07.2022.

- Sandner, Peter, Verwaltung des Krankenmordes. Der Bezirksverband Nassau im Nationalsozialismus, Gießen 2003.

- Stadtarchiv der Universitätsstadt Tübingen, Die Toten des Gräberfeldes X auf dem Stadtfriedhof Tübingen. Ein Verzeichnis, Tübingen 2019.

- Waltenbacher, Thomas, Zentrale Hinrichtungsstätten. Der Vollzug der Todesstrafe in Deutschland von 1937–1945. Scharfrichter im Dritten Reich, Berlin 2008.

- Zarusky, Jürgen, Einleitung: NS-Justiz und Widerstand, in: Stuiber, Irene, Hingerichtet in München-Stadelheim. Opfer nationalsozialistischer Verfolgung auf dem Friedhof am Perlacher Forst, München 2004, S. 8–19.